Perdebatan antara ulama kalam dan filusuf mengenai apakah alam semesta kekal atau tidak, seperti sinar matahari jelasnya. Tidak perlu dipertanyakan keberadaannya. Perdebatan ini melahirkan skandal populer atas nama Imam Al-Ghazali; filusuf kafir karena menyatakan alam semesta itu kekal.

Jika dikatakan kekal, hal paling pertama terbesit di pikiran kita adalah sesuatu itu tidak memiliki awal, tidak juga memiliki akhir. Kesan yang akan timbul pertama kali jika disandarkan kepada alam, semesta itu sejatinya kekal, sama seperti Tuhan. Berarti, semesta ada sebagaimana adanya Tuhan.

Bukan tanpa alasan tulisan ini lahir. Alasan utamanya, karena ada dugaan umum bahwa semesta ini kekal, tidak diciptakan, tidak juga memiliki akhir, sehingga Imam Al-Ghazali mengkafirkan para filusuf.

Hal ini kemudian diperkuat ketika salah satu teman mempertanyakan bahwa dalam kitab Tahâfut Al-Tahâfut karya Ibnu Rusyd, kekal itu ada dua; entah kekal inheren (qidam dzâtiy) dan kekal temporal (qidam zamâniy). Kekekalan Tuhan itu adalah kekal inheren, sedangkan alam itu kekal temporal. Lalu, kenapa semesta itu tidak dikatakan Tuhan saja, bukankah Dia kekal? Jelas tidak, karena semesta itu mengalami perubahan. Tapi, bukankah Tuhan juga mengalami perubahan saat berkehendak?

Untuk menjelaskan ini, tidak singkat. Kita harus menggunakan pisau bedah analitik; merunut alur epistemik, pembeda mazhab, dan kesimpulan maasing-masing mazhab. Jangan pernah berharap jawaban instan untuk isu besar.

Titik Awal

Perlu diketahui, bahwa dalam membuktikan keberadaan Tuhan, baik filusuf maupun ulama kalam sepakat bahwa Tuhan ada dan Dia kekal. Keduanya juga sepakat bahwa alam ini ada. Mereka juga sepakat bahwa alam ini merupakan “petunjuk” akan keberadaan Tuhan. Mereka juga sepakat bahwa alam ini bukan kekal inheren. Hanya saja, mereka berbeda, apa status alam ini? Lebih jelasnya, apakah alam ini kekal temporal atau baru (hâdits)?

Perbedaan ini melahirkan perbedaan besar dalam mengarugumentasikan keberadaan Tuhan. Ulama kalam menyatakan bahwa argumen akan keberadaan Tuhan itu disebut dengan hudȗts al-‘âlam (creatio ex nihilo). Karena alam itu baru (hudȗts); berasal dari ketiadaan.

Sedangkan filusuf menyebut argumen keberadaan Tuhan ini dengan qidam al-‘âlam (creatio ex materia). Mereka juga sepakat bahwa alam ini ada dari ketiadaan, hanya saja dari segi jarak waktu antara alam dan Tuhan itu tidak ada. Makanya, alam disebut dengan kekal temporal, bukan baru, sebagaimana yang dikatakan oleh para filusuf. Mengapa bisa seperti itu? Ini akan kita jelaskan ketika mengulik teori emanasi (nazhariyyah al-faidh) lebih mendalam.

Dua perbedaan ini akan menyeret kita kepada pembahasan apakah Tuhan itu melakukan sesuatu berdasarkan kebebasan-Nya (al-fâ’il bi al-ikhtiyâr) atau keberadaan Tuhan itu justru mengharuskan segala sesuatu itu terjadi (al-fâ’il bi al-‘îjab)? Hal ini akan kita bahas juga.

Jadi, pada tulisan ini, kita akan menyinggung beberapa tema besar dengan ringkas, agar alur isu kekekalan alam dapat dipahami dengan baik dan terstruktur. Tema-tema yang dimaksud:

- Perdebatan Seputar Kausalitas

- Perdebatan Seputar Kehendak Tuhan

- Seputar Teori Terciptanya Alam

Perdebatan awal adalah premis bagi filusuf untuk menyatakan “Tuhan itu melakukan sesuatu bukan atas dasar pilihan, tapi karena keniscayaan dari diri-Nya sendiri.”. Konsekuensi dari bagian ini adalah teori emanasi sebagai penjelasan di balik keberadaan semesta dan keberadaan Tuhan.

Seluruh bagian ini akan memperjelas kenapa filusuf dan ulama kalam bisa berbeda dalam menyatakan status alam ini; baru atau kekal? Dan apa maksud filusuf ketika menyatakan alam ini kekal? Apakah betulan kekal seperti Tuhan atau tidak? Dan ketika itu, apakah Tuhan mengalami perubahan ketika berkehendak? Mari kita mulai.

Pertama: Perdebatan Seputar Kausalitas

Bagi filusuf, sebab itu tidak bisa melahirkan lebih dari satu akibat, kecuali dengan sudut pandang berbeda. Ini yang nantinya menjadi dasar bagi mereka bahwa Tuhan hanya melahirkan satu akibat; akal pertama (al-‘aql al-awwal). Selengkapnya, akan kita bahas dalam teori emanasi.

Dasar mereka menyatakan bahwa satu sebab hanya melahirkan satu akibat, misalnya ketika dari seseorang lahir manusia bernama Jaddid, kemudian lahir lagi manusia kedua bernama Alwi, maka akan terjadi keterhimpunan dua hal yang saling berlawanan. Sebab, ketika Jaddid lahir dari seseorang itu, maka seseorang itu disebut sumber kemunculan Jaddid. Tapi, di saat yang sama, muncul juga orang kedua, yaitu Alwi. Berarti, seseorang itu juga sumber dari Alwi. Maka, di saat yang sama orang itu menjadi sumber bagi Jaddid dan Alwi, sekaligus. Ini kontradiksi; mustahil.

Hal ini mudah saja dibantah, bahwa itu tidak mustahil, karena kontradiksi dari keberadaan Jaddid adalah ketiadaan Jaddid, bukan keberadaan Alwi. Ini dua hal yang tidak kontradiksi. Berarti, mungkin saja ada lebih dari satu akibat yang muncul dari satu sebab.

Hanya saja, penulis kurang yakin kalau ini argumen representatif dari mazhab filusuf. Karena argumennya lemah dan tidak mungkin mereka dengan tokoh besar di belakangnya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina selemah itu. Sebab, argumennya mengandung cacat pikir yang terlalu fatal untuk kelas filusuf.

Kendati argumen itu banyak dimunculkan sebagai wakil dari mazhab filusuf, penulis memilih argumen yang muncul dari filusuf sendiri; Imam Atsiruddin Al-Abhari (w. 663 H) dalam Hidâyah Al-Hikmah.

Sebelum memulai argumentasinya, kita harus mengetahui bahwa sebab yang kita bahas sekarang adalah sebab efisien (al-‘illah al-fâ’ilah). Tidak lain, yang dimaksud secara umum itu adalah Tuhan. Tuhan kemudian disebut dengan entitas yang tidak tersusun dan dia hanya satu (al-basîth al-haqîqi). Kenapa? Karena Tuhan itu tidak boleh tersusun (murakkab). Karena kalau Tuhan tersusun, maka Tuhan akan butuh kepada pihak yang menyusunnya. Saat itu, ia bukan lagi Tuhan karena “butuh”. Maka, Tuhan tidak tersusun. Jadi, segala konsekuensi argumen yang berimplikasi menyiratkan bahwa Tuhan itu tersusun itu pasti keliru, karena menciderai kesempurnaan Tuhan.

Kemudian, ada beberapa variabel kausalitas yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke dalam inti argumentasi

Anggaplah A dan B sebagai dua akibat yang muncul dari sebab. A adalah akibat pertama dan B adalah akibat kedua. Kemudian, ada yang disebut dengan hubungan kausal (al-mashdariyyah). Masing-masing A dan B memiliki hubungan kausal. Jika sebab mengakibatkan adanya A, maka A memiliki hubungan kausal A dengan sebab. Begitu juga B, jika diakibatkan keberadaannya oleh sebab, maka ada hubungan kausal B dengan sebab.

Tapi, sebelum hubungan kausal itu, ada sifat khusus (al-khassiyyah) secara konseptual yang mendahului hubungan kausal tersebut. Sifat khusus ini melekat pada esensi sebab. Sifat khusus ini kemudian menghasilkan hubungan kausal antara sebab dan akibat. Karena hubungan kausal itu bisa terbedakan dengan terbedakannya akibat, maka sifat khusus ini juga terbedakan. Jika A muncul dari hubungan kausal A, maka hubungan kausal A juga muncul dari sifat khusus A. Begitu juga B dan lain sebagainya.

Secara urutan, sebab duluan ada, kemudian sifat khusus, kemudian relasi kausal, kemudian akibat.

Argumen Filusuf

Inti argumentasi mereka menyiratkan bahwa seandainya Tuhan sebagai sebab efisien melahirkan dua akibat, maka muaranya jika bukan tasalsul, maka Tuhan akan tersusun. Kedua-duanya mustahil.

Lebih jelasnya, jika kita mengasumsikan demikian, kita harus memecah enam kemungkinan dan menilik seluruh alur kausalnya.

Pertama, jika ada dua akibat, lalu relasi kausal itu adalah sebab awal itu sendiri, maka di dalam sebab itu ada tiga esensi; ia sebagai sebab, hubungan kausal A, dan hubungan kausal B. Berarti, esensi sebab itu tersusun. Ini mustahil, sebagaimana yang telah diargumentasikan.

Kedua, jika seandainya dua relasi kausal itu ada di dalam esensi sebab, maka sebab itu memiliki dua komposisi tambahan; relasi kausal A dan relasi kausal B. Berarti, sebab itu juga tersusun. Ini juga mustahil.

Ketiga, jika relasi kausal A bagian dari sebab dan relasi kausal B berada di luar sebab, maka relasi kausal A akan menyebabkan ketersusunan pada sebab awal. Karena dia menjadi komposisi tambahan bagi sebab awal.

Sedangkan relasi kausal B, memang ia disebabkan oleh sebab pertama. Masalahnya bukan di sini. Tapi, ketika ia berada di luar esensi sebab, berarti relasi kausal B membutuhkan sifat khusus yang menyebabkan keberadaannya. Sifat khusus ini ada dua; sifat khusus untuk relasi kausal A dan sifat khusus untuk relasi kausal B. Untuk relasi kausal A, tidak diperlukan, karena ia sudah ada di dalam esensi sebab awal.

Hanya saja, untuk relasi kausal B, ada dua kemungkinan; 1) Ia berada dalam esensi sebab, dan 2) Ia berada di luar esensi sebab. Jika berada dalam esensi sebab, akan mengakibatkan ketersusunan sifat khusus pada esensi sebab. Opsi ini tidak mungkin. Jika berada di luar esensi sebab, maka dia akan butuh kepada sifat khusus lagi yang tidak bermuara ke sebab awal. Karena sebab awal, tugasnya sudah selesai di sifat khusus untuk relasi kausal A.

Maka, relasi kausal B akan mencari sifat khusus lain untuk menjelaskan keberadaannya selain sebab awal. Hal ini terjadi karena baik relasi kausal A maupun B, keduanya sama-sama menyandang status al-mumkin. Berarti, ia terus mencari sifat khusus tanpa ujung, karena tidak berhenti di sebab awal, maka terjadi tasalsul. Ini mustahil.

Jadi, seluruh opsi pada kemungkinan ketiga ini mustahil.

Keempat, jika relasi kausal A dan B berada di luar esensi sebab, berarti keduanya akan bermuara kepada tasalsul. Karena jika demikian, relasi kausal itu bermuara pada sebab lain yang mumkin. Kalau demikian, ia akan butuh lagi kepada sebab, hingga tanpa ujung. Ini juga mustahil.

Kita tidak bisa mengasumsikan ia berakhir pada sebab awal atau wâjib al-wujud, karena jika kita berusaha mengabstraksikan kemungkinan di luar esensi sebab, berarti dengan mengasumsikan relasi kausal berakhir di sebab awal itu justru meruntuhkan dasar asumsi itu sendiri.

Kelima, jika kita asumsikan relasi kausal A itu berada dalam esensi dan relasi kausal B itu identik dengan esensi sebab, berarti kita hanya bertemu pada dua kemungkinan; 1) Tidak ada yang diakibatkan, atau 2) Akibat hanya satu. Karena jika relasi kausal A berada dalam esensi, maka dia menyebabkan esensi sebab itu tersusun. Ini mustahil.

Adapun jika melihat ke relasi kausal B, maka kita menemukan dua kemungkinan, jika relasi kausal B ini terjadi bersamaan dengan relasi kausal A atau ia muncul lebih akhir dari relasi kausal A, maka tidak ada akibat yang muncul. Karena sebagai sebab awal, ia tidak absah; dibuat tersusun oleh relasi kausal A.

Jika melihat kemungkinan lain; relasi kausal A tidak ada (karena konsepnya terbatalkan), lalu relasi kausal B yang ada, maka hanya ada satu akibat saja. Ini bisa diterima.

Keenam, jika kita mengasumsikan relasi kausal A berada di luar esensi sebab dan relasi kausal B statusnya sama dengan esensi sebab, maka relasi kausal A bermuara pada tasalsul. Ujungnya, mustahil. Sedangkan relasi kausal B, tidak ada masalah di sana, karena ujungnya hanya relasi kausal B yang absah, sehingga hanya satu akibat yang muncul.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari enam pecahan kemungkinan itu, seandainya sebab awal memiliki dua akibat, maka jika bukan berimplikasi ketersusunan sebab awal, maka tasalsul. Pun, jika ada kemungkinan yang absah, ujungnya hanya melahirkan satu akibat. Seluruhnya, membatalkan opsi adanya satu sebab yang melahirkan dua akibat.

Bantahan Ulama Kalam

Sosok yang membantah argumen filusuf ini adalah Al-‘Allamah Abdul Haq Khairabadi (w. 1318 H) ketika memberikan penjelasan terhadap Hidâyah Al-Hikmah. Ringkasnya, sebagai berikut.

Dari enam kemungkinan, hanya asumsi relasi kausal A dan B berada di luar esensi sebab yang diterima. Akan tetapi, ini tidak mengharuskan terjadinya tasalsul. Sebab, relasi kausal itu tidak harus positif (tsubȗtiy), bisa saja negatif (‘adamiy). Kalau positif, mungkin tasalsul itu bisa terjadi. Tapi, jika untuk ruang negatif, tasalsul itu bisa terjadi. Hal ini seperti ketiadaan; ia tidak memiliki awal, tapi tetap absah. Berarti, keharusan tasalsul itu tidak ada.

Namun, hal ini masih bisa dibantah kembali, bahwa memang kita bisa saja menerima tasalsul itu terjadi pada ketiadaan, bukan pada keadaan positif. Masalahnya, jika kita mengasumsikan bahwa Tuhan mencipatakan sesuatu, berarti kita tidak mengambil opsi negatif itu, tapi opsi positif.

Jika tetap konsisten dengan paparan tadi, berarti harusnya konsekuensi tasalsul itu juga diterima. Berarti, satu sebab untuk satu akibat.

Hal ini masih bisa dijawab bahwa sejak awal, arus perdebatan ini ada pada keterbilangan relasi kausal, bukan pada akibat. Sebab, keberadaan akibat, sangat bergantung pada keberadaan relasi kausal. Kalau demikian, berarti membincang relasi kausal itu jauh lebih substansial.

Karena demikian, perlu diketahui bahwa relasi kausal itu statusnya i’tibâriy (dianggap ada), bukan positif, bukan juga negatif. Sedangkan dalam i’tibâriy, tasalsul itu bisa terjadi. Seperti, angka tidak terbatas. Berarti, karena i’tibâriy, tidak ada kemustahilan di sana. Maka, satu sebab, bisa melahirkan dua‒atau lebih‒akibat.

Argumen Ulama Kalam

Kita mulai dari membangun asumsi utama bahwa semesta terdiri dari substansi (jauhar) dan aksiden (‘aradh). Tentang apakah semesta betulan tersusun dari dua komponen itu, perdebatannya kita geser di tempat lain. Yang jelas, kita anggap semesta ini terdiri dari substansi dan aksiden. Dan kita akan mengambil argumen yang disebutkan oleh Imam Al-Iji (w. 756 H) dalam Al-Mawâqif.

Jika demikian, kita fokus pada substansi bahwa ia memiliki satu status abstrak-kausal yang mengakibatkan muncul akibat lain, yaitu kebersubstansian (al-jauhariyyah).

Nah, kebersubstansian ini‒menurut ulama kalam‒ini memiliki dua akibat. Akibat pertama, potensi penerimaan kebertempatan (qubȗl al-tahayyuz). Maksudnya, dengan status substansi yang memiliki kebersubstansian itu, ia memiliki potensi untuk menempati ruang kosong. Akibat kedua, penerimaan aksiden (qubȗl al-a’râdh). Maksudnya, jika ia menjadi substansi ini memiliki status kebersubstansian itu, maka ia memiliki potensi untuk dilekati aksiden. Ini berarti ada dua akibat yang lahir dari satu sebab.

Filusuf bisa saja membantah argumen ulama kalam, bahwa kita perlu ketahui bahwa kebersubstansian itu bukanlah sesuatu yang benar-benar tidak tersusun dengan sudut pandang berbeda (ta’addud al-jihhah). Justru, ada sudut pandang lain yang menyebabkan munculnya dua akibat. Misalnya, kebersubstansian itu bisa melahirkan akibat potensi penerimaan kebertempatan, karena itu dilihat dari segi kebersubstansian itu berinang di dalam korpus (al-jism). Adapun potensi penerimaan aksiden itu muncul karena dilihat dari segi keberinangannya kepada korpus.

Hal ini, kemudian dijawab lagi oleh Imam Al-Iji bahwa bantahan mereka, mungkin hanya menjawab jika klaim ulama kalam ini hanya berhenti sampai potensi saja; potensi kebertempatan dan potensi penerimaan sifat. Maksudnya, seandainya ulama kalam itu klaimnya berhenti sampai potensi kebertempatan dan potensi menerima sifat, mungkin bantahan filusuf ini bisa diterima.

Masalahnya, klaim ulama kalam ini berlanjut sampai dimensi aktualisasi; substansi itu betulan menempati ruang dan menerima aksiden. Berarti, tanggapan filusuf tadi, tidak sampai di arena ini.

Hanya saja, ulama kalam merasa kalau ini bukan argumen terkuat, hanya sebatas argumen persuasif. Karena untuk mengaktualisasikan argumen utama mereka, ada tiga perdebatan yang perlu dilewati:

Pertama, kebersubstansian itu adalah sesuatu yang tidak tersusun, dari sudut pandang mana pun.

Kedua, penerimaan terhadap kebertempatan dan aksiden itu bukan i’tibâriy, melainkan sesuatu yang betulan ada.

Ketiga, ketika kebersubstansian‒sebagai sebab‒itu bertempat dan menerima aksiden, hal tersebut terjadi bukan melewati syarat, perspektif, atau media lain.

Sayangnya, tiga hal ini tidak bisa kita tuntaskan pada tulisan ini, karena sangat-amat panjang. Juga, pada tiga tema besar itu, filusuf dan ulama kalam tidak sepakat. Tentu, akan sangat menguras banyak bagian non-substansial jika berusaha mengurai semuanya. Tapi, semoga argumen tadi cukup.

Kedua: Perdebatan Seputar Kehendak Tuhan

Ulama kalam memiliki pandangan bahwa Tuhan itu memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu (al-fâ’il al-mukhtâr). Dari pandangan ini, ada tiga klaim turunan yang lahir dari ulama kalam: 1) Tuhan bisa memilih untuk melakukan ataupun tidak melakukan, dan 2) Pemberatan opsi (tarjîh) perbuatan, hal itu terjadi dengan sifat Maha Kehendak (Irâdah).

Sedangkan filusuf memiliki pandangan yang berlawanan; Tuhan itu melakukan sesuatu karena keharusan dari Dzat-Nya. Perlu dicatat, hal ini bukan berarti mereka mengatakan bahwa Tuhan itu pasif, seperti panas yang harus muncul dari api. Tapi, Tuhan itu menjadi sempurna ketika melakukan itu. Lebih jelasnya, kesempurnaan Tuhan tercermin dari kehendak-Nya ketika betulan terjadi. Di sini akan melahirkan dua bagian penting: 1) Tuhan melakukan sesuatu tanpa ada maksud, dan 2) Segala sesuatu terjadi karena dikehendaki Ilmu-Nya, sehingga segala sesuatu wajib terjadi berdasarkan pancaran Ilmu-Nya.

Kenapa kesempurnaan Tuhan bergantung kepada wajibnya sesuatu terjadi? Karena Tuhan mengetahui segalanya akan terjadi. Ilmu Tuhan menjadi sebab, sementara segala bentuk kronologi adalah akibat. Jika terjadinya akibat ini tidak wajib, berarti ada kemungkinan salah dalam Ilmu-Nya. Dan itu menciderai kesempurnaan-Nya. Makanya, segala sesuatu wajib ada karena Dzat-Nya yang mewajibkan itu.

Jika ada yang bertanya, kenapa Dzat yang mewajibkan, bukan Ilmu-Nya? Jawabannya, mazhab filsafat mengingkari semua sifat ma’âni bagi Tuhan. Ini bukan berarti argumen mereka sama dengan mazhab Muktazilah. Yang jelas, karena mereka mengingkari sifat, semua yang kita kenal dengan sifat ma’âni itu berangkat dari Dzat langsung, tanpa sifat.

Jadi, ketika filusuf mengatakan “Dzat Tuhan yang mewajibkan itu.” Berarti, kehendak, ilmu, dan lain sebagainya ikut.

Ini perbedaan pertama ulama kalam dan filusuf. Perbedaan kedua, filusuf memiliki pandangan bahwa perbuatan Tuhan itu harus bersamaan (muqâranah) dengan sifat Maha Kuasa (Al-Qudrah) dan Maha Kehendak (Al-Irâdah). Sedangkan ulama kalam menyatakan bahwa perbuatan Tuhan itu harus lebih akhir daripada kedua sifat itu. Bagaimana ceritanya perbuatan itu terjadi sedangkan perbuatan itu masih “dimaksudkan”?

Perbedaan utamanya bukan di sini. Tapi, ketika filusuf mengatakan bahwa ketika Ilmu-Nya mengharuskan segala sesuatu ada, sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang tidak wajib muncul. Sedangkan ulama kalam mengatakan bahwa Tuhan bisa saja memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Juga, ketika Tuhan meninggalkan sesuatu, tidak mengharuskan adanya kekurangan, sebagaimana yang diklaim pihak filusuf.

Baik pihak ulama kalam dan filusuf, keduanya bisa mengatakan secara literal bahwa Tuhan itu memilih ketika berkehendak (al-fâ’il al-mukhtâr). Tapi, yang membedakan keduanya, bagaimana cara mereka memahami ungkapan itu?

Ulama kalam menyatakan bahwa maksud dari ungkapan itu adalah:

إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل

“Jika Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan lakukan. Jika tidak berkehendak, tidak dilakukan Tuhan.” (Sayyid Syarif Al-Jurjani, Syarh Al-Mawâqif, Tahkik: Ahmad Al-Mahdi, Tanpa Tahun, Tanpa Kota Terbit, Tanpa Percetakan, hlm. 84).

Sedangkan filusuf, memaknai kehendak (al-masyi’ah) itu dengan perbuatan yang niscaya terjadi secara inheren. Sehingga, mustahil perbuatan dan Dzat Tuhan terpisahkan. Lebih jelasnya, ketika Tuhan ada, maka saat itu Dzat-Nya mengharuskan ciptaan ada.

Inilah maksud ucapan para ulama ketika mendeskripsikan pandangan filusuf bahwa mereka tidak mengamini Tuhan Maha Kuasa dengan kebebasan memilih, tapi mereka mengamini Tuhan Maha Kuasa tanpa mengharuskan adanya keterbilangan dalam Dzat-Nya dan tidak ada opsi untuk melakukan atau meninggalkan.

Balas-Membalas antara Ulama Kalam dan Filusuf

Ada argumen terkuat bagi kubu filusuf untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin memiliki opsi untuk memilih, sehingga Dzat Tuhan itu mengharuskan adanya sesuatu tercipta.

Inti dari argumen itu adalah seandainya Tuhan itu berkuasa (dengan sifat qudrah), maka relasi kehendak (ta’alluq al-qudrah) itu akan terhubung dengan dua objek kehendak (al-maqdȗr). Di sini ada dua kemungkinan; 1) Perbuatan itu butuh kepada murajjih (pemberat), dan 2) Tidak butuh.

Jika kemungkinan pertama, fokus kita adalah saat terjadi pemberian pengaruh (al-ta’tsîr) oleh murajjih tersebut. Saat itu, murajjih tersebut pasti memiliki opsi yang setara dengan dia; opsi untuk tidak memberikan dampak. Karena di sini ada opsi, maka butuh kepada murajjih yang lain lagi. Jika demikian, alurnya akan sama seperti tadi. Ujungnya, tasalsul.

Jika kemungkinan kedua, berarti ada mumkin yang tidak butuh kepada pencipta, sedangkan kita sepakat bahwa semua yang mumkin, butuh kepada sebab. Karena relasi antara sifat Maha Kuasa dengan opsi yang terkandung dalam mumkin itu setara. Ini bisa berimbas pada penolakan akan keberadaan Tuhan. Maka, ketika mumkin itu terjadi sedangkan tidak ada murajjih yang memberatkan opsi itu, maka terjadi tarjîh bi lâ murajjih. Dan ini mustahil.

Karena kedua kemungkinan dari asumsi Tuhan memiliki opsi itu memiliki muara konsekuensi mustahil, maka asumsi tersebut juga mustahil.

Dari kubu ulama kalam, ada filusuf agung dari Kesultanan ‘Utsmaniyyah yang menjawab argumen itu, beliau adalah Khawajah Zadah (w. 893 H) dalam Al-Tahâfut fi Al-Muhâkamât baina Al-Ghazâli wa Al-Falâsifah.

Beliau menjawab bahwa konsekuensi tasalsul itu tidak harus muncul hanya karena relasi kehendak itu butuh kepada murajjih. Karena ada opsi lain; murajjih tersebut adalah sifat maha kehendak yang terhubung langsung dengan dua kemungkinan objek yang dikehendaki; mungkin ada dan tidak. Sehingga, tidak butuh lagi kepada murajjih yang berada di luar sifat kehendak.

Kemudian, jika kubu filusuf membalas bahwa relasi sifat kehendak kepada dua opsi dari al-mumkin jika sama seperti hubungan sifat kuasa dengan kedua opsi al-mumkin, maka keterkaitan dengan salah satu opsi, seandainya tidak butuh kepada murajjih, terjadi tarjîh bi lâ murajjih. Jika butuh kepada murajjih, akan terjadi tasalsul.

Adapun jika relasi sifat kehendak tidak sama dengan sifat kuasa kepada mumkin, maka relasinya dengan mumkin itu dengan Dzat-Nya langsung, bukan dengan relasi sifat kehendak. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang mumkin tetap berlangsung keberadaannya dengan dirinya sendiri dan pemilihan opsi itu terberatkan dengan sendirinya. Pada akhirnya, Tuhan berkehendak karena Dzat-Nya, bukan karena relasi sifat kehendak. Karena merujuk kepada Dzat-Nya, maka keberadaan Tuhan mengharuskan keberadaan segalanya.

Hal ini dijawab lagi oleh beliau bahwa opsi yang kita pilih adalah relasi sifat kehendak kepada mumkin yang mengandung dua opsi setara itu, tanpa menerima konsekuensi tarjîh bi lâ murajjih itu. Konsekuensi itu bisa tertolak karena ketika Tuhan dengan sifat Maha Kuasanya memilih salah satu opsi dari mumkin itu, Tuhan tidak butuh bantuan atau variabel eksternal lain. Ketidakbutuhan kepada faktor eksternal ini justru membatalkan konsekuensi tarjîh bi lâ murajjih itu.

Itu bisa dikuatkan lagi dengan status ontologis Tuhan sebagai wâjib al-wujȗd, terafirmasikan dengan ketiadaan tarjîh bi lâ murajjih. Berarti, dengan status Tuhan sebagai wâjib al-wujȗd, justru kita tidak bisa mengasumsikan kalau kehendak Tuhan butuh kepada faktor eksternal untuk memberatkan salah satu dari opsi mumkin. Asumsi itu baru sah, jika sejak awal kita mengasumsikan Tuhan sebagai mumkin al-wujȗd.

Kalau kubu filusuf menjawab lagi bahwa pemilihan opsi pada mumkin yang dibahas oleh kubu ulama kalam itu hanya dari segi relasi dengan perbuatan yang dikehendaki (al-fi’l al-maqdȗr), bukan relasi sifat kehendak, karena relasi itu hukumnya mumkin, dan karena status mumkin itu, terjadi tarjîh bi lâ murajjih, hal ini kembali dijawab sama ulama kalam.

Di sini ada dua kemungkinan dari pemaknaan terjadinya relasi sifat kehendak itu; 1) Terjadinya relasi kehendak pada mumkin, tanpa ada murajjih, karena tidak ada subjek pelaku, dan 2) Terjadinya relasi kehendak itu tanpa ada faktor eksternal dari luar.

Jika memilih kemungkinan pertama, itu mustahil. Bagaimana ceritanya ada kehendak, apalagi relasinya, kalau pelakunya sendiri tidak ada? Adapun kemungkinan kedua, jelas terjadinya relasi sifat kehendak itu tanpa faktor eksternal, dan ini diterima ulama kalam. Persoalannya, kemungkinan ini tidak mengharuskan terjadinya tarjîh bi lâ murajjih; dalam artian sesuatu yang mumkin terjadi tanpa ada pelaku. Karena sejak awal, bukan asumsi ini yang diamini.

Tapi, tarjîh bi lâ murajjih itu tidak terjadi karena pemberatan opsi mumkin itu berhenti sampai “adanya pelaku” yang notabenenya wâjib al-wujȗd, bukan “faktor eksternal” selain Dia, sebagaimana yang diasumsikan kubu filusuf.

Maka, adanya pemberatan opsi mumkin, tanpa ada faktor eksternal, itu tidak mengharuskan tarjîh bi lâ murajjih. Karena pangkal ujung proses pemberatan itu adalah wâjib al-wujȗd yang tidak butuh murajjih.

Seluruh asumsi bagian ini lahir karena kejadian relasi sifat kehendak itu secara potensial (bi al-quwwah). Namun, ada satu bagian lagi yang mungkin menjadi celah serangan balik dari kubu filusuf; asumsi bahwa relasi itu terjadi secara aktual (bi al-fi’l).

Kubu filusuf misalnya masih keberatan dengan mengasumsikan relasi sifat kehendak itu terjadi secara aktual, langsung dari Dzat-Nya, maka perbuatan itu ada dua kemungkinan; 1) Perbuatan itu muncul dari sifat maha kehendak, atau 2) Muncul dari keharusan (al-ijâb).

Kalau ambil opsi pertama, pasti terjadi tasalsul, sebagaimana asumsi sebelumnya; sifat kehendak tersebut akan butuh kepada faktor eksternal lain.

Kalau opsi kedua, konsekuensinya Tuhan melakukan sesuatu bukan karena pilihan, tapi keharusan. Karena jika perbuatan itu harus terjadi dengan relasi sifat kehendak, tentu untuk menerima kemungkinan Tuhan memilih untuk meninggalkan sesuatu itu tidak mungkin. Maka dari itu, Tuhan tidak punya opsi memilih, kecuali dengan keharusan-Nya, ia melakukan sesuatu.

Ulama kalam menjawab lagi bahwa opsi terjadinya sebuah perbuatan dari sifat maha kehendak, tanpa menerima konsekuensi tasalsul itu. Tasalsul itu hanya mungkin terjadi kalau relasi sifat kehendak itu butuh kepada relasi lain lagi, dan jelas ini ditolak juga oleh ulama kalam.

Kalau kita lihat secara kronologis, perbuatan dan relasi kehendak itu lahir dari Tuhan. Tuhan itu wâjib al-wujȗd, tidak butuh kepada faktor eksternal apapun. Justru, yang butuh kepada faktor lain adalah objek (al-mumkin); butuh kepada relasi kehendak yang di baliknya ada subjek; Tuhan yang memberatkan opsi pada mumkin itu.

Adapun sesuatu yang disifati dengan relasi kehendak, memang merupakan akibat (atsar) dari Tuhan langsung. Tapi, akibat ini bukan Dzat-Nya, melainkan objek yang dikehendaki langsung. Maka, objek itu tidak butuh lagi kepada kehendak lain. Karena relasi kehendak itu sudah mencakup dua hal; 1) Relasi dengan objek langsung sebagai sesuatu yang dimaksud, dan 2) Relasi dengan kehendak langsung kepada objek itu sendiri.

Kalau filusuf sejak awal mengatakan pola seperti ini mustahil karena tasalsul, kita akan menemukan mereka mengamini bahwa kalau Tuhan itu dengan Dzat-Nya mewajibkan sesuatu, Dia tidak butuh kepada kehendak lain. Kenapa justru ini tidak mustahil?

Mungkin filusuf akan menjawab bahwa relasi kehendak itu tidak mungkin menjadi sebab bagi dirinya sendiri, karena akan menyebabkan keterbutuhan kepada dirinya sendiri. Dan ini mustahil. Berarti, dia juga butuh kepada murajjih untuk mewujudkan relasi kehendak itu. Kalau tidak, maka terwujudnya kehendak dan tidak akan sama rata. Jika keduanya sama, berarti relasi kehendak itu tidak boleh menjadi perbuatan Tuhan. Karena pada ujungnya tidak akan ada apa-apa kalau tidak ada murajjih dari luar.

Logika ini ditolak oleh ulama kalam. Karena seluruh asumsi yang dibangun oleh filusuf ini hanya jika diberlakukan kepada pelaku yang “terpaksa”. Karena hal itu bisa diterima jika sejak awal ulama kalam menerima bahwa Tuhan itu wajib melakukan sesuatu, tapi faktanya tidak.

Jadi, kalau kita tarik asumsinya ke “pilihan bebas”, maka tidak mustahil diklaim sebaliknya itu benar. Maksudnya, kalau pilih melakukan atau tidak, sama-sama bisa benar. Sedangkan logika yang dipakai filusuf, salah satunya harus salah.

Ulama kalam kemudian memberikan analogi, untuk menunjukkan bahwa kehendak bisa terjadi tanpa ada murajjih dari luar. Seperti, orang yang sangat lapar, di hadapannya ada roti. Tentu kalau lapar, pasti dia akan mulai makan bagian tertentu tanpa peduli bagian lainnya. Dan ini tanpa ada alasan tertentu untuk memilih salah satu bagian roti itu.

Jika filusuf menjawab bahwa mereka masih tidak terima karena ada kehendak tanpa alasan tersebut, lalu mereka menawarkan asumsi, kenapa tidak diasumsikan misalnya orang itu memilih karena warnanya lebih bagus, lebih dekat, atau lebih matang, ini akan dijawab lagi.

Anggaplah seluruh bagian roti itu sama. Dalam kondisi ini, pilihannya hanya dua; orang itu tidak memulai untuk makan sehingga dia mati kelaparan, atau dia memilih makan, sehingga selamat.

Ini menunjukkan pilihannya tidak butuh murajjih eksternal atau alasan apapun untuk memilih makan salah satu bagian roti itu.

Kalau demikian, berarti ketika Tuhan berkehendak, itu tidak akan bermuara kepada tasalsul atau tarjîh bi lâ murajjih. Juga, Tuhan tidak butuh faktor pendorong apapun dari luar untuk berkehendak, sebagaimana yang diduga filusuf. Karena dia wâjib al-wujȗd.

Ketiga: Teori Terciptanya Alam

Teori ini muncul karena persoalan isu kausalitas dan apakah Tuhan memiliki keharusan akan sesuatu atau tidak dalam melakukan sesuatu. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa filusuf memiliki pandangan dalam kausalitas bahwa satu sebab harus melahirkan satu akibat. Sedangkan dalam isu kehendak Tuhan, filusuf memilih pandangan bahwa Tuhan itu ketika menciptakan sesuatu, maka itu sudah keharusan dari ilmu-Nya.

Adapun ulama kalam, mereka memiliki pandangan yang berlawanan dengan para filusuf; satu sebab bisa melahirkan lebih dari satu akibat dan Tuhan berkehendak karena Dia bebas memilih.

Atas dasar perbedaan ini, cara filusuf dan ulama kalam menjelaskan bagaimana alam muncul dari Tuhan itu berbeda. Ini kemudian yang merambat menjadi teori qidam al-‘âlam menurut filusuf dan teori hudȗts al-‘âlam menurut ulama kalam.

Istilah Filosofis para Filusuf

Sebelum masuk ke dalam inti teori mereka, kita perlu mengenal beberapa istilah yang dipakai dalam mazhab mereka, seperti 1) Eternal (al-qidam) dan 2) Kebaruan (al-hudȗts), dan 2) Al-‘Aql.

Bagi para filusuf, eternal dan kebaruan terbagi menjadi dua; 1) Inheren (dzâtiy), dan 2) Temporal (Zamâniy). Ini melahirkan empat istilah:

- Eternal secara inheren (al-qidam al-dzâtiy)

- Eternal secara temporal (al-qidam al-zamâniy)

- Baru secara inheren (al-huduts al-dzâtiy)

- Baru secara temporal (al-hudȗts al-zamâniy)

Eternal secara inheren itu sesuatu yang keberadaannya tidak membutuhkan sesuatu yang lain, seperti Tuhan. Sedangkan eternal secara temporal itu adalah sesuatu yang tidak diawali oleh ketiadaan, seperti al-‘aql.

Sedangkan baru secara inheren itu adalah sesuatu yang keberadaannya butuh kepada sesuatu yang lain, sama seperti planet (al-aflâk) dan jiwa untuk planet itu (nufȗs al-aflâk).

Bagaimana ceritanya planet punya jiwa? Menurut para filusuf, hal itu harus. Sebab, sesuatu yang bergerak itu memiliki jiwa, seperti tubuh kita. Planet juga bergerak. Berarti, planet memiliki jiwa. Lebih detailnya, apa pada pembahasan jenis gerak menurut mazhab filusuf.

Adapun baru secara temporal adalah sesuatu yang ada setelah mengalami ketiadaan. Karena didahului oleh waktu tertentu. Baru seperti ini yang diakui oleh ulama kalam, sekaligus mereka mengatakan bahwa secara keseluruhan, alam baru pada bagian ini.

Sedangkan filusuf mengatakan bahwa alam itu eternal secara temporal dan baru secara inheren. Lebih jelasnya, memang alam itu tidak diawali dengan ketiadaan, tapi di saat yang sama alam itu juga akibat dari eternal secara inheren; Tuhan.

Bagaimana alam ada sebagai akibat, sekaligus dia tidak diawali dengan ketiadaan? Ini bisa terjadi menurut filusuf, karena sebab dan akibat itu muncul secara bersamaan, tanpa ada perantara waktu. Ketiadaan perantara waktu ini membuat alam itu bisa ada sebagai akibat, sekaligus tanpa diawali keberadaannya dengan ketiadaan.

Dengan dasar sebab dan akibat itu ada secara bersamaan, status sebab dan akibat itu juga harus sama. Jika sebabnya eternal, maka akibatnya juga eternal. Dan akibat itu hanya satu, tidak tersusun (murakkab), bukan materi (al-jism), tidak berbentuk materi (al-jismâniy), tidak berwujud (al-kaun), tidak juga hancur (al-fasâd), tidak bersifat partikular (al-juz’iy), melainkan universal (al-kulliy) yang hanya memiliki satu individu. Akibat ini disebut dengan akal pertama (al-‘aql al-awwal).

Yang dimaksud dengan akal adalah substansi yang murni dari materi secara inheren dan aktual. Hal tersebut, sebagaimana yang disebutkan pada sifat-sifat akibat pertama di atas.

Kita sering menggunakan kata “akal” sebagai daya pikir. Tapi, itu hanyalah satu dari 11 makna akal. Ketika filusuf menggunakan kata “akal” dalam teori emanasi, bukan dalam artian akal yang digunakan berpikir, tapi substansi murni dari materi.

Menurut mayoritas filusuf, jumlahnya ada sepuluh. Jumlah sepuluh ini kemudian menyebabkan teori emanasi ini dikenal juga dengan sebutan akal sepuluh (al-‘uqȗl al-‘asyarah). Sedangkan menurut Aristoteles, jumlahnya ada 50. Sebagian filusuf lain menyebut bahwa jumlah akal itu sama dengan jumlah malaikat. Karena malaikat itu sendiri adalah akal, karena seluruh malaikat murni dari materi.

Setelah memahami ini, kita baru bisa menjelaskan teori emanasi yang mendasari filusuf untuk mengatakan bahwa seluruh alam ini kekal secara temporal.

Teori Emanasi

Menurut para filusuf, ketika Tuhan ada, saat itu juga ada akibat. Akibat itu adalah akal pertama. Akibat ini muncul juga karena keberadaannya diketahui oleh Tuhan. Sedangkan, segala sesuatu yang diketahui oleh Tuhan keberadaannya, wajib ada keberadaannya. Ini konsekuensi logis jika menerima bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu secara harus.

Jauh sebelum segala sesuatu ini ada, perlu diingat kembali bahwa kendati filusuf berpendapat bahwa satu sebab hanya menghasilkan satu akibat, tapi akibat bisa banyak jika memiliki sudut pandang lebih dari satu. Di sini ada tiga sudut pandang:

- Dilihat dari segi esensinya (‘ain al-‘aql),

- Dilihat dari segi keharusan ekstrinsik (al-wâjib li ghairihi), dan

- Dilihat dari segi kontigen secara inheren (al-imkân li dzâtihi).

Dari sudut pandang pertama, lahirlah akal kedua (al-‘aql al-tsâni). Dari sudut pandang kedua, lahirlah jiwa planet pertama. Dari sudut pandang ketiga, lahirlah materi planet pertama.

Tapi perlu diingat, bahwa yang dimaksud dengan planet di sini, bukan yang sebagaimana kita kenal. Karena dia bukan benda, statusnya universal. Sesuatu yang universal itu bukan benda. Dikatakan benda jika ia berstatus parsial. Tapi, masing-masing planet itu memiliki bagian parsial. Bagian parsial itulah yang kita kenal dengan sebutan planet, bukan sebagai istilah filsafat.

Secara filosofis, maknanya adalah korpus-kuantitatif yang berbentuk bulat, tidak tersusun, memiliki jiwa, dan bergerak atas tabiat dzatnya dengan gerak berputar. Bukan tempatnya untuk menjelaskan makna filosofis planet secara detail. Hanya untuk memperjelas makna singkat dari istilah planet tersebut.

Jumlah planet ini ada sembilan, sama dengan jumlah jiwanya. Sedangkan akal ada sepuluh. Karena akal pertama tidak memiliki planet. Dan semuanya berstatus eternal, sebab kembali kepada kaidah filusuf yang menyatakan sebab dan akibat tidak memiliki rentang waktu.

Sembilan planet itu (secara berurutan) dari alam atas (langit) ke alam bawah (bumi) adalah:

- Al-Falak Al-Atlas

- Falak Al-Burȗj (Bintang tetap)

- Falak Al-Zuhal (Saturnus)

- Falak Al-Musytari (Jupiter)

- Falak Al-Marîkh (Mars)

- Falak Al-Syams (Matahari)

- Falak Al-Zahrah (Venus)

- Falak Al-‘Uthârid (Merkurius)

- Falak Al-Qamar (Bulan)

Seluruh planet itu memiliki jiwanya masing-masing.

Jika mencari Bumi berada di mana, jawabannya Bumi berada di titik tengah tata surya. Dan bumi terdiri dari empat elemen; 1) Api, 2) Udara, 3) Air, dan 4) Tanah. Inilah yang kemudian dikenal dengan teori geosentris. Lebih detail tentang seluruh planet, hukum, dan geraknya, dibahas dalam ilmu astronomi (al-hai’ah).

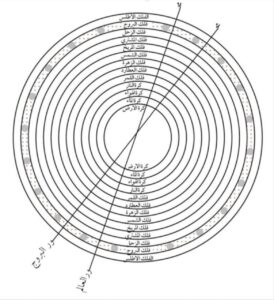

Petanya seperti ini:

Akal kesepuluh itu disebut dengan akal aktif (al-‘aql al-fa’âl). Karena akal ini “aktif” dalam memberikan dampak kepada empat elemen (al-ustuqussât al-arba’ah) dengan banyak sudut pandang. Pemberian dampak ini terjadi karena “bantuan” benda-benda langit, sehingga terbentuk empat elemen.

Sebagian filusuf mengatakan bahwa akal kesepuluh ini adalah Malaikat Jibril As. dan dalam ilmu syariat filusuf (al-nâmȗs), akal kesepuluh ini disebut dengan al-nâmȗs al-akbar.

Setelah akal ini “memancarkan” empat elemen, dan melihat Bumi mengalami gerak dan dinamika tertentu, terciptalah bentuk (al-shȗrah) untuk segala benda. Bentuk ini bisa berubah ke bentuk yang lain. Di sinilah benda-benda yang kita saksikan selama hidup itu ada. Inilah alam parsial.

Begitu juga makhluk hidup. Akal aktif itu menyebabkan terjadinya dingin dan panas. Semisal, karena matahari sampai pada kesejajaran tertentu dengan tempat di Bumi, lalu tempat itu terkena cahaya. Dari cahaya terjadi pemanasan, dari panas terjadi penguapan, lalu penguapan ini menyebabkan terjadinya percampuran (al-mazâj) dengan elemen lain.

Setelah terjadi keseimbangan dengan bentuk tertentu, terbukalah potensi dari beberapa makhluk untuk menerima gizi (yatagadzza). Dari penerimaan gizi itu, kemudian lahirlah jiwa tumbuhan (al-nufȗs al-nabatiyyah), jiwa hewan (al-nufȗs al-haiwâniyyah), dan jiwa manusia (al-nufȗs al-nâthiqiyyah). Dari jiwa itu kemudian, ia masuk kepada benda-benda yang memiliki bentuk yang sesuai. Di sinilah lahir tumbuhan, hewan, dan manusia.

Di sinilah kemudian keberadaan makhluk hidup terpancar dari akal kesepuluh; terbentuk menjadi bentuk khusus tumbuhan, bentuk khusus hewan, dan bentuk khusus manusia. Lalu, semua bagian parsial dari semua makhluk itu terbedakan dengan personal, sifat, dan pembeda tertentu, sehingga lahirlah semua yang kita kenal dari dulu hingga hari ini.

Pancaran ini disebut dengan al-faidh (emanasi). Karena dari satu eksistensi memancarkan akal, lalu ke akal, hingga kepada semua benda. Inilah sebab mengapa teori ini disebut dengan teori emanasi.

Sebagian filusuf lain mengatakan bahwa tumbuhan, hewan, dan manusia, semuanya berstatus universal (kulliy). Karena semuanya muncul sebagai spesies (nau’), bukan individu. Seluruh spesies itu eternal, sementara seluruh individunya baru. Individu muncul dari “pancaran” akal kesepuluh, sehingga lahir bentuk-bentuk yang khusus bagi semua spesies itu. Ini makna dari ungkapan “qidam al-nau’ wa hudȗts al-afrâd” bagi filusuf yang juga diamini oleh Syekh Ibnu Taimiyyah.

Ini juga penyebab, kenapa sebagian filusuf menyebut bahwa ada lima hal yang eternal; 1) Tuhan, 2) Materi, 3) Waktu, 4) Akal, dan 5 Jiwa. Sebab kekekalan ini tidak lain berasal dari teori kausalitas itu. Ini menjadi alasan, mengapa perdebatan antara ulama kalam dan filusuf sangat sengit dalam pembahasan kausalitas.

Teori inilah yang ditolak oleh ulama kalam dari ujung kaki sampai ujung rambut. Karena meniscayakan ada yang serupa dengan Tuhan; dalam hal kekal. Dan karena teori ini khas filsafat Aristotelian, itulah mengapa ilmu yang menjadi pengantar menuju teori ini diharamkan oleh sebagian ulama, seperti haramnya memperlajari ilmu mantik dan berlebihan dalam akal ketika menjelaskan perkara agama. Juga, inilah yang menyebabkan filsafat identik dengan keharaman. Teori ini beserta teori pengantarnya yang dimaksud dengan syubhat para filusuf.

Tapi, seluruh pemaparan tentang teori emanasi ini hanyalah “kulit” karena setiap premis yang dibangun di sana, bertalian dengan banyak ilmu lain. Beberapa premis yang dibawakan oleh para filusuf dimunculkan, untuk menjelaskan kenapa mereka bisa sampai kepada kesimpulan alam itu kekal, tidak lebih.

Teori Kebaruan Alam

Ini adalah teori yang digunakan oleh ulama kalam dalam menjelaskan keberadaan Tuhan. Ada perbedaan sangat dasar antara ulama kalam dan filusuf; apakah partikel terkecil yang tidak terbagi (al-juz alladzi lâ yatajazza’) itu ada? Singkatnya, ulama kalam mengatakan ada, sedangkan filusuf mengingkarinya. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan argumentasi kedua pihak.

Pengingkaran filusuf ini mengharuskan mereka membuat teori alternatif untuk menjelaskan semua benda-benda yang ada; materi (al-hayȗlâ) dan bentuk (al-shȗrah). Ini hanya dua dari lima kategori substansi (al-jauhar). Karena materi itu kekal yang kemudian “dibungkus” oleh bentuk, jadilah benda-benda yang kita kenal. Dan seluruh bentuk itu ada.

Sedangkan ulama kalam, menganggap bentuk itu hanyalah persepsi akal (al-i’tibâriy). Karena yang membuat persepsi itu tercitra ada adalah kumpulan partikel terkecil itu yang tersusun sehingga menjadi bentuk.

Keberadaan materi itu senyata-nyatanya, membuat filusuf menganggap bahwa ketika seluruhnya terpancar dari Tuhan. Sehingga, mereka tidak butuh kepada teori kebaruan alam.

Sedangkan ulama kalam, menganggap bahwa Tuhan menciptakan segala partikel itu secara sekaligus, kemudian partikel itu tersusun menjadi bentuk tertentu. Ini pernah disinggung dalam salah satu tulisan. Sehingga ulama kalam tidak butuh kepada teori emanasi itu.

Hal ini didasari dengan teori kausalitas, bahwa satu sebab bisa melahirkan banyak akibat dan Tuhan menciptakan sesuatu berdasarkan pilihan. Tuhan bisa memilih untuk menciptakan semesta atau tidak. Maka, ciptaan muncul tidak dengan cara “terpancar” tapi dengan cara “diadakan”.

Inilah yang dimaksud dengan penciptaan dari ketiadaan (creatio ex nihilo). Sedangkan filusuf menganggap bahwa karena materi itu kekal, maka segala yang ada memiliki materi, lalu dibungkus oleh bentuk. Jadi, penciptaan segala sesuatu itu berasal dari materi (creatio ex materia).

Apakah Filusuf Menyembah Tuhan?

Untuk ulama kalam, hal ini tidak perlu ditanyakan karena terlalu jelas; karena Tuhan adalah pencipta. Adapun untuk filusuf, kenapa mereka menyembah Tuhan sedangkan mereka menganggap bahwa alam itu kekal? Ini bisa dipetakan menjadi beberapa poin;

Pertama, alam memang kekal, tapi alam itu adalah akibat. Sebab lebih kuat daripada akibat. Jika akibat lebih lemah, untuk apa menyembahnya?

Kedua, ketika alam kekal, bukan berarti secara esensi alam itu eternal juga. Karena secara esensi, alam itu baru. Sedangkan secara temporalitas, alam itu eternal. Sedangkan Tuhan, secara esensi dan temporalitas, dua-duanya eternal. Tuhan dari segi esensi lebih sempurna daripada alam. Karena eternal lebih sempurna daripada baru, untuk apa menyembah alam?

Ketiga, ketika alam itu secara esensi baru dan berstatus sebagai akibat, ini menunjukkan ketergantungan alam kepada Tuhan. Untuk apa bergantung kepada sesuatu yang masih bergantung?

Keempat, karena alam itu akibat, secara esensi baru, kemudian bergantung kepada Tuhan, ini juga menunjukkan bahwa Tuhan itu sumber dari keberadaan segalanya. Ini berarti, tidak ada yang layak disembah kecuali Dia.

Ini berarti, baik ulama kalam dan filusuf sepakat bahwa Tuhan adalah yang paling layak disembah, tidak ada selain-Nya. Mereka hanya berbeda dalam beberapa masalah detail. Klaim kekekalan alam, tidak mengharuskan mereka mengingkari Tuhan.

Hanya saja, beberapa bangunan mazhab mereka, justru memiliki konsekuensi serius. Contohnya, mereka menolak ajaran bahwa Tuhan memiliki sifat, alam itu kekal, satu sebab melahirkan satu akibat, dan lain sebagainya. Karena ini berimplikasi bahwa Tuhan itu memiliki kekurangan, ada perantara antara Tuhan dan ciptaan-Nya, dan ada yang “setara” dengan Tuhan dari segi waktu, dan lain sebagainya. Hal ini tidak perlu dibahas argumentasinya. Intinya, implikasi ini yang menyebabkan ulama kalam menolak ajaran filusuf.

Kemudian, jika filusuf menyembah Tuhan dengan dasar bahwa Tuhan tidak berubah, bukankah semua turunan dari alam yang sifatnya universal seperti sepuluh akal itu tidak berubah? Ketidakberubahan ini bukan alasan untuk disembah. Karena jika demikian, manusia, hewan, dan tumbuhan secara konsep universal juga bisa disembah, karena semua yang universal tidak berubah.

Kalau demikian, berarti sesuatu yang tidak berubah, apalagi berubah tidak layak disembah. Kalau logikanya kemudian dibalik, bukankah Tuhan itu berubah berubah ketika berkehendak? Lebih jelasnya, ketika Tuhan melakukan sesuatu, bukankah setiap perbuatan menghendaki perubahan; dari tidak berbuat kemudian berbuat? Hal ini akan dibahas pada tulisan selanjutnya.

Wallahu a’lam