Semalam aku mimpi bertemu Hobbes. Ia menghampiriku saat tengah berkontemplasi di dekat api unggun yang bertugas menerangi dan menghangatkan alam bawah sadar, meminta izin duduk di sebelahku. Kuteliti baik-baik wujud pria tua itu, memastikan ia bukan setan ataupun iblis yang berusaha mengelabui manusia dalam mimpi.

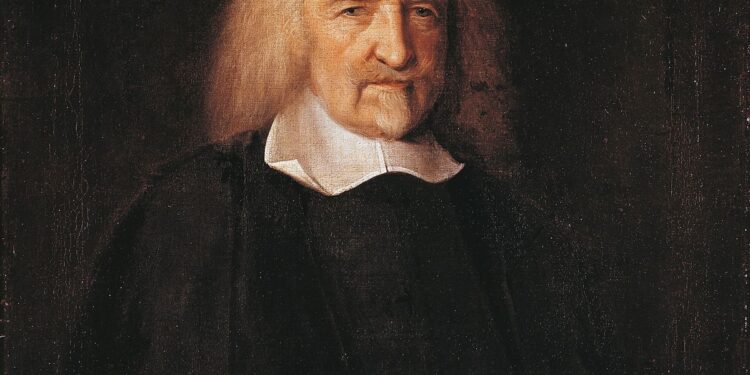

Perawakannya memang identik dengan yang biasa digambarkan buku-buku sejarah dan filsafat. Rambut yang beruban dan botak licin di bagian depan, wajah khas eropa dengan hidung mancung lancip, mata sendu yang dihias tatapan tajam, serta garis-garis keriput tegas yang mengidentifikasikan keuzuran. Setelah yakin, kupersilakan ia duduk.

Alam mimpi memang selalu menyimpan rahasia. Segala keajaiban yang tak dapat diprediksi, bahkan tak pernah terbayangkan. Salah satunya adalah saat ini, di mana ternyata di alam ini, aku dan Hobbes dapat berbicara dengan bahasa yang sama. Siapa sangka? Di balik tampangnya yang intimidatif, pria tua ini sungguh dapat menjadi teman diskusi yang asik. Setelah lima belas menit tenggelam dalam canggung, sebuah suguhan teh dariku yang diterima dengan senyum olehnya menjadi awal percakapan kami.

Seperti orang tua pada umumnya, ia gemar bercerita. Apa saja, tentang perjalanan hidupnya, bagaimana gejolak politik, sosial, dan pemikiran pada abad 17 di Inggris berakhir begitu mengerikan. Dengan digantungnya Charles I dan berdirinya pemerintahan republik yang dipimpin Oliver Cromwell. Aku pun coba mengimbangi kisahnya dengan sejarah gelap versi negeriku. Era di mana orang-orang mati dan hilang secara misterius dalam rezim yang ditunggangi oleh seorang tirani bernama Soeharto, dengan Ali Murtopo sebagai kaki tangannya.

Diskusi kami mengalir layaknya sungai, setiap hulu pembahasan berhasil mencapai hilir dengan selamat. Semuanya berujung pada petuah, kebijaksanaan, pun tawa jenaka dari lelucon intelek. Ternyata begini rasanya berbincang dengan seorang filsuf, pikirku. Sayangnya aliran sungai itu harus terhenti tepat pada pertanyaan kesekian yang dilemparkan oleh sang filsuf kepadaku.

“Bagaimana keadaan manusia sekarang?” tanyanya dengan mata berbinar. Dapat kubaca dari tatapannya, ia begitu bersemangat mengetahui bagaimana manusia berkembang setelah sekian lama pencerahan dan humanisme mencuat di tanah Eropa. Apakah mereka berhasil mencapai peradaban dengan pemikiran-pemikiran yang ia canangkan? Sialan, kenapa pertanyaan itu harus keluar, apa yang harus kujawab? Tidak mungkin kurusak pembicaraan nikmat ini dengan mengatakan bahwa pemikirannya justru menjadi alasan orang-orang sekarang saling menyakiti satu sama lain, hanya demi mempertahankan eksistensi diri masing-masing.

Aku tak langsung menjawab, pelan kusodorkan ia ponsel yang sudah lebih dahulu kubuka aplikasi detik.com di dalamnya. Berita-berita tentang kejahatan manusia atas manusia lainnya seperti penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan tertera di situs aplikasi yang kubuka, dan sekarang ia baca dengan saksama.

Viral Bang Jago Aniaya Sesama Pemotor Sampai Kejang-Kejang di Cimahi, Dikeroyok Empat Pemuda Mabuk Kepala Sopir Dirintelkam Polda Sumsel Pecah, Pria di Minahasa Ditikam Hingga Delapan Kali Pelaku Tersinggung Ditatap Korban. Judul-judul berita yang ia baca sempat kuintip, semakin dalam ia nge-scroll aplikasi tersebut, semakin hilang pula binar matanya yang sedari tadi terpancar. Hingga pada berita yang berjudul Akhir Kasus Santri Tewas Berujung Ponpes Gontor Tak Dilaporkan ke Polisi, ia menghela napas, semangatnya kini hilang, berganti tangis yang perlahan tapi pasti menghiasi wajahnya.

Tidak heran ia menangis, sebab sedikit banyak pemikiran yang ia perjuangkan pada masa hidupnya secara implisit adalah alasan dasar terjadinya kejadian-kejadian di atas. Dalam perjalanan pemikirannya, Hobbes dikenal sebagai salah satu yang paling semangat mencanangkan paham egoisme pada manusia.

Dijelaskan oleh Mas Budi Hardiman dalam buku berjudul Pemikiran Modern, Hobbes berpendapat bahwa manusia adalah makhluk antisosial. Menurutnya, perasaan-perasaan dalam diri manusia adalah masukan dari luar melalui pancaindra, yang kemudian menghasilkan dua jenis reaksi, mendekati dan menjauhi. Reaksi mendekat disebutnya sebagai nafsu, seperti rasa nikmat, gembira, cinta, dan sebagainya. Sementara menjauhi disebut pengelakan, seperti benci, sedih, takut, dan seterusnya.

Keduanya pun bersaing dalam diri, kemenangan salah satu di antaranya menghasilkan sesuatu yang kita sebut kehendak. Berangkat dari hal ini, ia berpendapat bahwa konsep baik bisa dikenakan pada nafsu, dan konsep buruk pada pengelakan. Menurutnya, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang ingin memuaskan kepentingannya sendiri, yaitu dengan mencari kenikmatan dan mengelak dari rasa sakit. Karena itu, manusia yang bijaksana adalah mereka yang mampu memaksimalkan pemenuhan keinginannya untuk kesejahteraan diri sendiri.

Pendapat Hobbes ini pun sejalan dengan prinsip Pencerahan yang tumbuh subur di Inggris, Prancis, dan Jerman kala itu. Pencerahan sendiri secara sederhana dijelaskan oleh Mas Budi sebagai gerakan pemikiran yang meyakinkan bahwa umat manusia dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan di dunia ini, tanpa perlu menunggu rahmat atau kehidupan akhirat. Pemikiran ini berkembang dari jenuhnya orang-orang zaman itu pada dominasi religius Kristen yang dinilai menjadikan peradaban mundur dan manusia tidak dapat mencapai potensi aslinya, sebab selalu bergantung pada kepercayaan naif atas takhayul dan janji-janji agama mereka yang tak kunjung tertepati.

Sayangnya, cara berpikir yang mengedepankan pemeliharaan individu ini pulalah yang menjadi alasan manusia mulai terpecah. Sebab pemeliharaan diri itu suatu saat akan bertabrakan dengan hasrat pemeliharaan yang dimiliki orang lain. Hal ini akan terjadi di setiap skala sosial, mulai dari kecil sampai yang besar.

Dalam persaingan itu, manusia pasti akan saling memperebutkan sumber daya yang ada, mempertahankan yang sudah ia punya, dan menundukkan manusia-manusia lainnya. Hobbes pun menyadari bahwa yang akan terjadi dengan prinsip kebijaksanaan sosial seperti itu adalah bellum omnes contra omnia atau ‘perang semua melawan semua’. Lalu di dalam perang itu, manusia menjadi serigala bagi sesamanya, homo homini lupus.

Aku sendiri tidak masalah dengan pandangan semacam itu. Sama seperti orang-orang pada zamannya yang mengutuk pandangan Hobbes, tapi malah menganutnya secara diam-diam. Aku mengakui bahwa untuk bertahan hidup, manusia perlu berpikir secara egois. Bersaing untuk mendapatkan kebahagiaan adalah hal yang wajar, dan lagi, pemikiran semacam itu juga bagus untuk pengembangan diri.

Namun, yang tidak diperhitungkan oleh Hobbes adalah bagaimana egoisme tersebut bisa bermetamorfosis. Menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih liar, lebih menyeramkan. Pun bagaimana perkembangan pemikiran tersebut dapat memengaruhi pikiran manusia.

Dan hal itu terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Sudah sangat banyak contoh, di mana manusia telah menjadi budak atas egoismenya sendiri. Kebijaksanaan yang dibicarakan Hobbes demi mencapai kesejahteraan, malah berujung pada dekadensi moral yang signifikan.

Hal ini pun berlaku pada konsep pencerahan tadi. Terlupakannya eksistensi akhirat di psikologi manusia zaman sekarang, menjadi dasar dari disepelekannya banyak hal penting dalam aspek kehidupan. Kita jadi enggan menimbang setiap perbuatan sebelum melakukannya, apa dampaknya? Apakah tindakan kita akan merugikan orang lain atau justru diri kita sendiri? Terjadinya ini tentunya karena secara tidak sadar kita lupa, bahwa ada Eksistensi Absolut yang selalu sedia mengawasi kita, mencatat amal perbuatan , dan akan memberi balasan atas perbuatan kita di kehidupan selanjutnya kelak.

Tidak hanya itu, pemikiran egoisme ini pun berdampak pada hilangnya kepedulian satu sama lain. Kita jadi begitu mudah untuk menyakiti, mencederai, pun sekadar memandang rendah orang lain. Yang penting adalah kenyamanan kita tercapai, tidak penting apakah orang-orang di sekitar kita terkena dampak buruknya atau tidak.

Dari segi internalnya, pola pikir ini pun berkembang dalam diri kita sebagai sesuatu yang menjamur. Perlahan, kita jadi rakus. Menolak bersyukur atas apa yang kita punya, terus mengejar keinginan dan nafsu yang tentunya tidak akan pernah ada habisnya. Sebab hal baru akan selalu ada, dan kita yang tak bisa mengendalikan atensi, akan terus terstimulasi olehnya.

Akibatnya? Dekadensi moral terjadi, diiringi dengan atensi sosial yang kian hari kian menipis. Fenomena ini terjadi di setiap aspek kehidupan, mulai dari sosial hingga ekonomi. Sekarang ini kita melihat bagaimana nyawa-nyawa bisa terancam, bahkan melayang hanya karena alasan yang begitu sepele, seperti di berita-berita yang tadi disebutkan. Pun keambiguan kondisi ekonomi negeri kita, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin tak tertolong. Bisa dilihat dari keadaan saat ini, dengan berseliwerannya konten-konten pamer kekayaan di sosial media sekarang, yang diiringi dengan kenaikan angka kemiskinan tiap tahunnya. Ironisnya, kita semua justru menganggapnya sebagai hal wajar.

Bahuku ditepuk. Pelan, tapi cukup untuk menarikku kembali dari lamunan panjang di kepala. Hobbes sudah tidak menangis lagi, air matanya sudah ia seka dengan sapu tangan yang sepuluh menit lalu kuberikan. Namun, sisa kesedihan itu masih tampak jelas. Dengan suara terbata akibat isakan yang tertahan, ia mulai kembali bercerita.

Ia bercerita bahwa pemikiran yang ia bawa, sebenarnya diperuntukkan agar manusia saat itu lebih berani mengambil keputusan sendiri, berjuang untuk hidup mereka sendiri. Sebab memang pada saat itu, semua keputusan masyarakat selalu diintervensi oleh pihak gereja.

Aku pun mengerti, ia tak bisa disalahkan sepenuhnya. Eropa pada masa itu benar-benar mengalami penurunan di berbagai aspek kehidupan. Gereja yang merupakan pihak pemegang kekuasaan dengan kebijakan-kebijakannya yang semena-mena saat itu, menimbulkan semacam sikap skeptis dari khalayak. Hal ini berujung pada muaknya orang-orang pada agama, khususnya Kristen yang pemuka-pemukanya dianggap korup dan sering membuat kebijakan demi menguntungkan diri sendiri dengan dalih hal tersebut adalah titah Tuhan.

Namun, layaknya hamba yang baik pada umumnya, orang-orang memilih patuh dan mengikuti, meski tak jarang kebijakan tersebut merugikan mereka. Alasannya sederhana, sebab itu adalah perintah Tuhan, dan suara Gereja adalah suatu Tuhan , dan tentunya Tuhan lebih tahu apa yang baik bagi hamba-Nya. Dan juga, mereka takut akan hukuman yang akan diberikan oleh Gereja itu sendiri.

Semakin banyaknya orang yang tertindas, pun semakin sedikitnya orang yang ingin berjuang karena takut dihukum Tuhan dan gereja, memunculkan sebuah percikan api yang menjadi kobaran besar. Kobaran itu berupa semangat intelektual demi melakukan perlawanan terhadap pemerintahan teoretis elitis ini. Muncullah gerakan-gerakan seperti humanisme yang mendasari Renaissance, Reformasi, dan Pencerahan yang sudah sempat dijelaskan tadi.

Selesai, Hobbes menengguk teh yang tadi kusodorkan. Tegukan itu lebih dalam dari sebelum-sebelumnya. Tampak seperti penanda bahwa teh itu telah tandas, begitu pula pertemuan kami. Ia menepuk bahuku lagi, memberi salam.perpisahan, lalu beranjak perlahan. Aku memandang punggungnya hilang di tengah kegelapan. Ada perasaan iba yang muncul di hatiku pada pria tua itu, juga miris. Sebab pemikiran yang setengah mati ia perjuangkan agar manusia bisa bebas dari penjara kebinatangan, malah sekarang dipergunakan manusia untuk menjadi binatang itu sendiri dengan kebebasan yang ia peroleh.